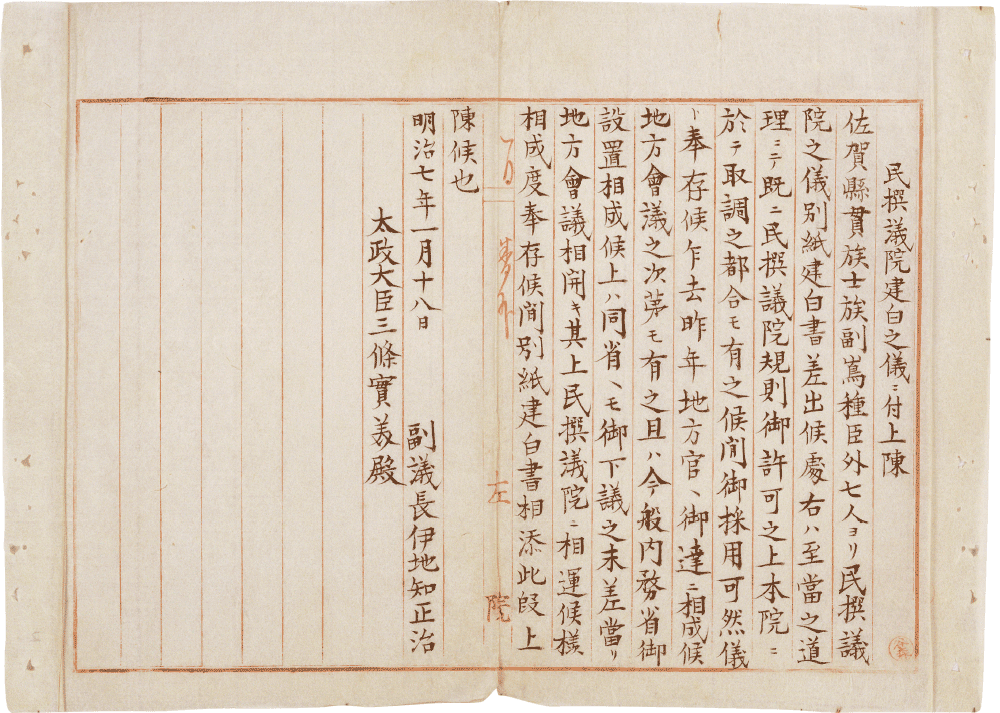

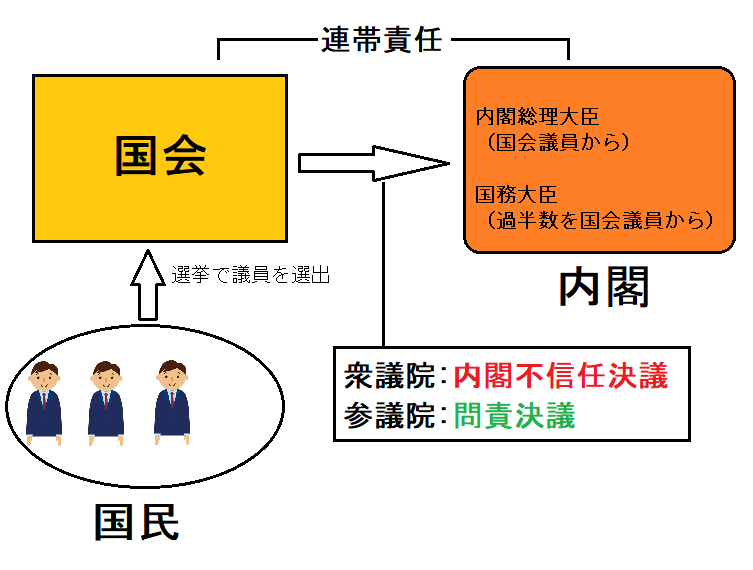

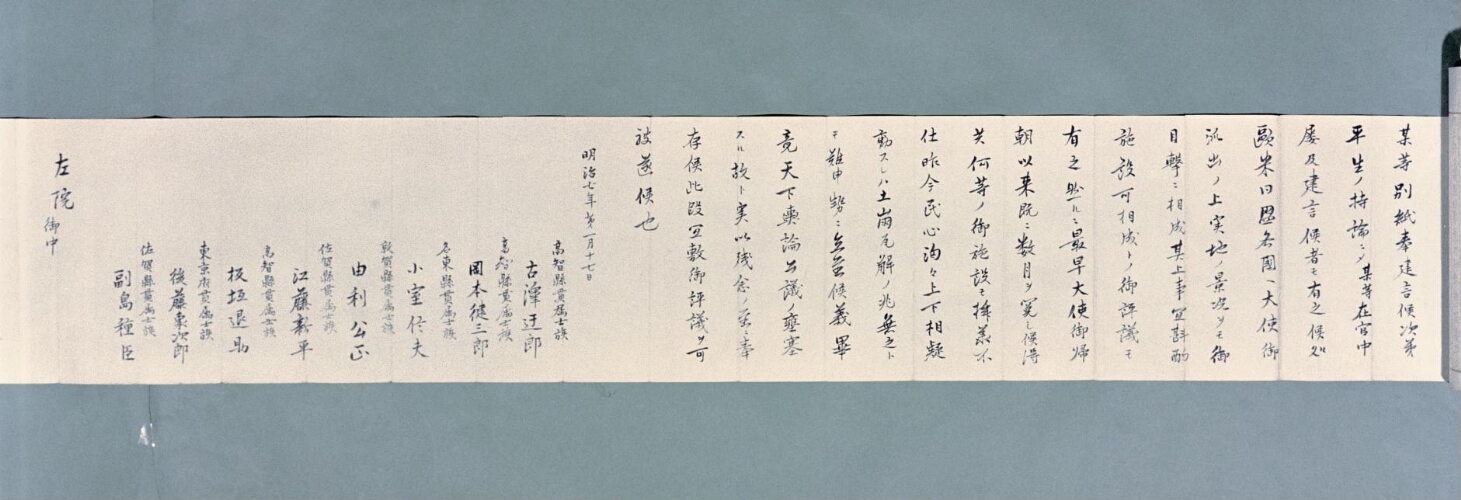

征韓論で敗れた江藤新平・板垣退助・後藤象二郎・副島種臣らによって左院に提出された「 民撰議院設立建白書 」は、自由民権運動の先駆けとなったことで有名です。 「天下ノ公議ヲ張ルハ民撰議院ヲ立ルニ在ル而已(のみ)」として、議会の必要性を説くとともに、有司専制(藩閥政治)を批判しています。 このように、よく知られている建白書がある一方で、受理されなかった無名の建白書も多数存在します。 明治初期の建白書は、まず立法諮問機関の左院で受け付けられ、上申(陳)の必要があると判断されたものは正院に送られました。 建白書には、正院に上申されたもののほか、左院で「参考留置」となったものや、提出者に「返却」されたものがありました。. 征韓論から民撰議院設立建白書の提出へ. 1871年~1873年の間、岩倉使節団として、岩倉具視を団長とする政府の要人たちが最先端の政府の仕組みや憲法を勉強するために海外へと留学に行っています。. この間に政府の留守を預かったのが 西郷隆盛 と 板垣.

民撰議院設立建白書 YouTube

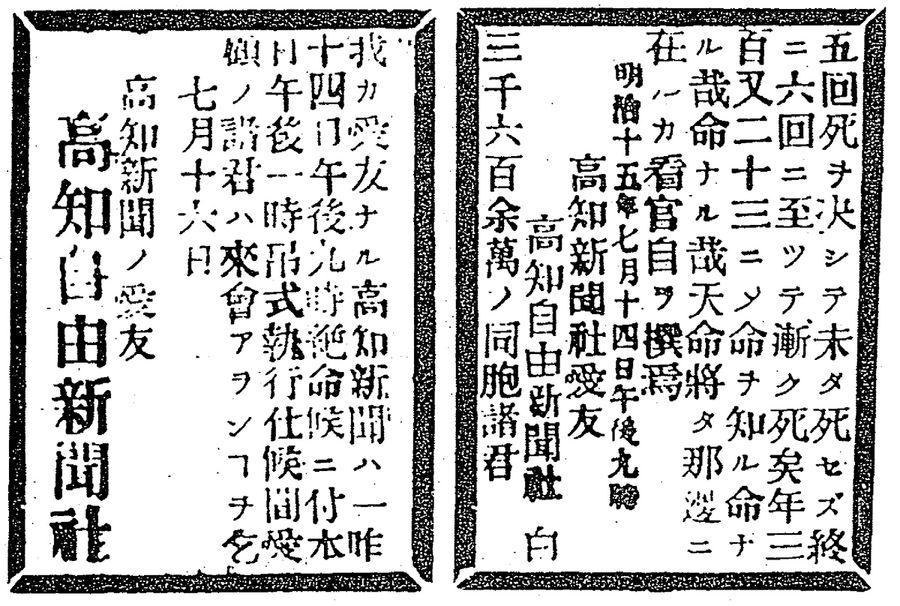

矢継ぎ早に言論取締法―「国」と「民」の物語 民撰議院設立建白書150年【第1部明治からの伝言(5)】 高知新聞

民撰議院設立建白書 JapaneseClass.jp

議院内閣制とは?東大卒の元社会科教員がわかりやすく簡単に解説する|モチオカの社会科マガジンα

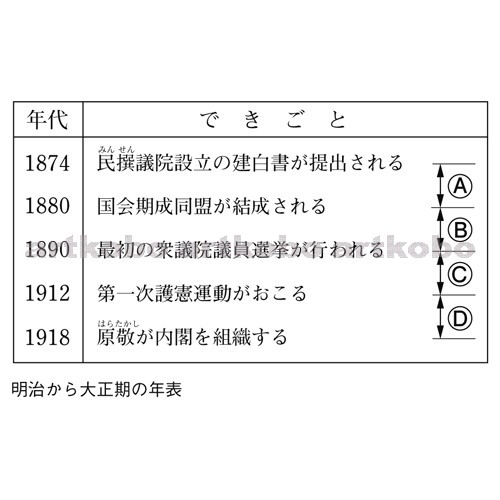

Web教材イラスト図版工房 / 社_10_香川_問_02_04

議院内閣制をざっくり理解。三権分立との関係性までわかりやすく解説 YouTube

民選議院設立の建白書と自由民権運動の違いって何?【日本史用語集】 YouTube

公文書に学ぶ 大人の美文字講座 国立公文書館ニュース Vol.20

議院内閣制をわかりやすく解説!サクッとわかる政治のお話 人生いろいろ知識もいろいろ

留学帰りの若者を誘う―「国」と「民」の物語 民撰議院設立建白書150年【第1部明治からの伝言(2)】 高知新聞

【民選議院設立建白書の語呂合わせ】年号(1874年)の覚え方を紹介!【おすすめ5選】 日本史語呂合わせの教科書|受験で役立つ日本史年号・語呂合わせサイト

民 撰 議院 設立 建 白書

Images of 議院内閣制 JapaneseClass.jp

議院内閣制とは何かわかりやすく解説します(中学公民) YouTube

両議院の国政調査権と司法権との関係公務員試験憲法を分かりやすく 独学で目指す!公務員試験勉強塾

【1874年:民撰議院設立の建白書】の語呂合わせ!『いい話〜』

【明治時代】211 大久保政権と民撰議院設立建白書【日本史】 Videos WACOCA JAPAN People, Life, Style

民撰議院設立建白書

政治を誰がただすのか―「国」と「民」の物語 民撰議院設立建白書150年【第1部明治からの伝言(7=終)】 高知新聞

国連の設立のきっかけをわかりやすく解説します YouTube

すべての質問を表示. 民撰議院設立建白書 (みんせんぎいんせつりつけんぱくしょ)は、 1874年 ( 明治 7年) 1月17日 、前 参議 ・ 板垣退助 、 後藤象二郎 らが、政府に対して最初に民選の 議会 開設を要望した 建白書 。. 自由民権運動 の端緒となった文書.. Pocket. Feedly. 民撰議院設立建白書は、特定の藩を出身とする一部の政治家に独占されていた当時の政治を批判し、 国会を開き民意を政治に反映させることを提言 した画期的な建白書です。 日本で最初の国会が開かれたのは 1890年 (明治 23年 )のことですが、国会開設までの道のりは長く、その発端となったのが、 1874年 (明治 7年 )に提出された民撰議院設立建白書でした。 今回はそんな 『民撰議院設立建白書(みんせんぎいんせつりつけんぱくしょ)』 が提出される経緯やその後の影響などついて、簡単にわかりやすく解説していきます。 目次 [ 閉じる] 1 民撰議院設立建白書とは? 2 民撰議院設立建白書が出された背景. ①征韓論の高まり. ②明治六年の政変. ③愛国公党の結成.